我經常在粉專上分享童書、分享女兒們的閱讀經驗,有時會有家長說:「生到天生愛讀書的孩子真好」,

這讓我不禁想來聊聊,「我們家的共讀時光」對於女兒們後來閱讀與學習的影響。

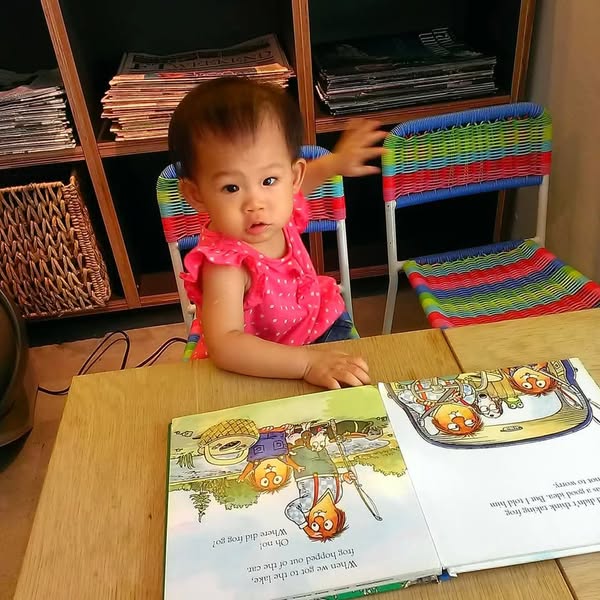

在大女兒才一歲的時候,我主動放棄了高工時的公司主管工作,選擇投入更多時間在家庭與孩子身上。

也從那時開始,每天晚上大女兒睡前,我都會挑一本繪本唸給她聽,後來小女兒也出生了,一同加入這睡前故事的行列。

等她們更長大些,她們每天睡前的固定工作,就是各自挑一本想聽的繪本,等著我唸。

直到上了小學,她們發現自己居然能夠讀自己想看的書,就瞬間閱讀大爆發(兩個人都是一年紀上學期,就開始瘋狂跑學校圖書館借書),啟動了她們的閱讀之旅。

後來我回頭審視這些共讀的過程,感受到其中所帶給女兒們的正面影響,所以我並不會說她們是「天生」愛看書。

至於是哪些正面影響呢,以下是我自己在女兒身上感受到的:

———

![]() 1. 語言刺激下所培養的語言理解力

1. 語言刺激下所培養的語言理解力

有些爸媽可能會想說:「孩子還小,書的內容也還看不懂,為什麼不等上小學再開始閱讀,而要0歲就開始跟她們共讀?」

以我自己六年的共讀經驗,我覺得親子共讀與閱讀其實不太一樣,親子共讀並不是為了讓孩子「懂」一本書,更多的是讓孩子在共讀的過程中,獲得大量的語言刺激。

藉由跟「真人」真實交流互動,孩子不但可以累積更多的詞彙量,對於語句的理解力也會跟著強化。

很多剛上小一的孩子面對考試時,最大問題常常是搞不懂題目句子的意思在講什麼,或許就是因為在學齡前,缺乏足夠的語言互動。

再者,在親子共讀的過程中,孩子會與父母互動、會需要眼睛看書上的圖做理解、會需要記憶簡單的故事內容,而這些處理分別為在大腦的不同區域。

在目前的腦科學研究中,科學家發現「同時使用不同的腦部區域,使之互相交流溝通」,確實會讓腦部的發展更加強化。

因此,比起利用3C多媒體來陪伴或者教學,「面對面的親子共讀」帶給孩子的正面影響絕對是無庸置疑的。

![]() 2. 對於閱讀的正面印象

2. 對於閱讀的正面印象

雖然第一點我說了是對於學習上的正面影響,但是在親子共讀的過程中,我覺得父母帶給孩子的陪伴幸福感,才是更具有價值的部分。

孩子可能不會記得每個故事畫面的細節,也不會在意爸媽說故事時的演繹是不是夠精彩,她們心中留下的是:每天專屬於她們與爸媽的相處時刻,一家人一起專注著、笑著、討論著。

而這樣的正面印象,也會延伸到後續她們開始接觸閱讀時。對她們來說,閱讀就可以是一件有趣且充滿幸福感的事情,而不會是被老師或爸媽刻意要求「每週得看幾本書」的苦差事。

![]() 3. 生活經驗的擴展

3. 生活經驗的擴展

看著過去我的文章中,分享女兒們對話中的奇思妙想,妳們或許會覺得:「她們倆也太聰慧早熟了吧!」。但是這結果或許是源自於過去的共讀時光中,我採取的是「開放式共讀」的方法。

我在共讀時,並不是單純的把故事內容唸完,也不是浮誇的演繹故事情節,而是像聊天一樣的陪女兒們走過每一本書的劇情。

因為不是逐字說故事,所以我會加入許多額外的說明,這其中就包含了很多我的生活經驗,所以女兒們在這過程中,也跟著知道了很多她們沒體驗過、沒看過的人事物。

而且這樣開放式的對話共讀過程中,孩子也會有機會提出她們的各種疑問,所以也因此開始培養了語言能力,以及累積更多未來可運用的詞彙庫。

———

因為過去陪伴女兒們的經驗,以及看著她們現在的情況,我覺得「親子共讀」絕對是爸媽能給予孩子最棒的禮物,而且這個禮物說來也不昂貴,就是「每天花十分鐘,陪孩子一起共讀的時間與精力」。